Young-Plan

Der am 21. August 1929 verabschiedete Young-Plan, benannt nach dem amerikanischen Wirtschaftsexperten Owen D. Young, war ein zentrales außenpolitisches Abkommen der Weimarer Republik, das die wirtschaftlichen Bedingungen des Versailler Vertrags erneut verhandelte und abmilderte. Er löste den Dawes-Plan von 1924 ab, der zuvor die deutschen Reparationszahlungen an die Alliierten temporär geregelt hatte.

Ziel des Young-Plans war es, die finanzielle Belastung Deutschlands planbarer und langfristig tragbarer zu gestalten. Die noch ausstehenden Reparationsforderungen wurden auf insgesamt 36 Milliarden Reichsmark festgelegt – eine enorme Summe, jedoch deutlich niedriger als in früheren Vereinbarungen. Diese Zahlungen sollten über einen Zeitraum von 59 Jahren, also bis 1988, geleistet werden. Die jährliche Belastung entsprach etwa 7,3 Prozent der öffentlichen Einnahmen des Deutschen Reiches – ein erheblicher, aber kalkulierbarer Anteil.

Ein wesentlicher Fortschritt gegenüber dem Dawes-Plan war die vollständige Aufhebung der internationalen Kontrollinstanzen, die zuvor die deutsche Finanz- und Wirtschaftspolitik überwachten. Deutschland gewann dadurch ein wichtiges Stück staatlicher Souveränität zurück. In dieselbe Richtung wirkte auch die vorzeitige Räumung des Rheinlandes durch die Alliierten am 30. Juni 1930, die ursprünglich erst für 1935 vorgesehen war. Dieser symbolische Akt wurde in der deutschen Öffentlichkeit als großer außenpolitischer Erfolg wahrgenommen.

Reparationsregelung und Souveränitätsgewinn in der Endphase der Weimarer Republik

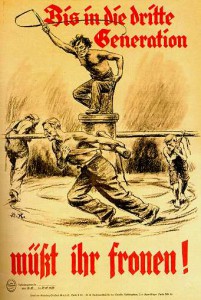

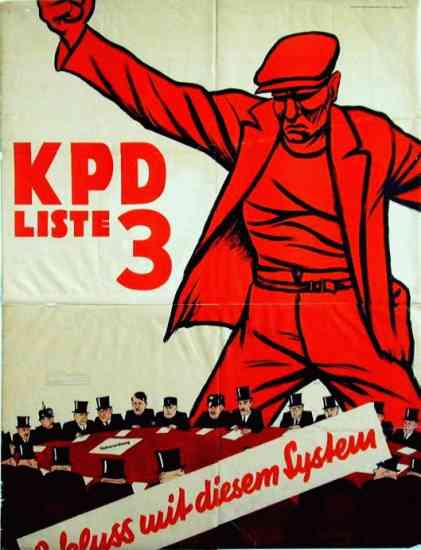

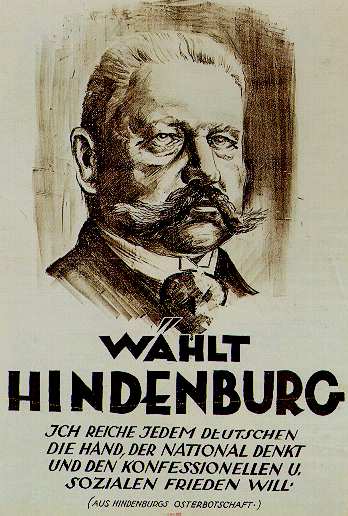

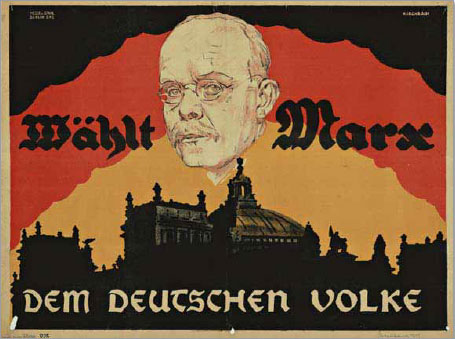

Trotz dieser Fortschritte stieß der Young-Plan auf massive innenpolitische Widerstände. Vor allem nationalistische und rechtsradikale Gruppen, angeführt von der DNVP unter Alfred Hugenberg und der aufstrebenden NSDAP unter Adolf Hitler, mobilisierten gegen das Abkommen. Sie kritisierten jede Form von Reparationen als nationale Demütigung und propagierten eine völlige Ablehnung des Versailler Vertrags. Im Jahr 1929 organisierten sie einen Volksentscheid gegen den Young-Plan, der jedoch formal scheiterte – jedoch mit der Folge, dass die NSDAP erstmals landesweit große öffentliche Aufmerksamkeit erhielt. Der Volksentscheid gilt als wichtiger Meilenstein auf ihrem Weg zum politischen Aufstieg.

Die Wirkung des Young-Plans blieb zudem durch die bald einsetzende Weltwirtschaftskrise stark begrenzt. Aufgrund der dramatischen globalen Wirtschaftseinbrüche und zunehmender Zahlungsunfähigkeit vieler Staaten wurde 1931 ein sogenanntes Hoover-Moratorium beschlossen, das die Zahlungsverpflichtungen vorübergehend aussetzte. Schließlich wurde der Young-Plan auf der Konferenz von Lausanne im Juli 1932 de facto aufgehoben. Dort einigten sich die verbliebenen Gläubigerstaaten unter dem Eindruck der Krise darauf, auf die Restforderungen zu verzichten – auch wenn das formell nie ratifiziert wurde.

Rückblickend markiert der Young-Plan einen letzten Versuch, die Reparationsfrage im Rahmen internationaler Zusammenarbeit dauerhaft zu lösen und gleichzeitig Deutschlands Integration in die Staatengemeinschaft zu fördern. Er steht zugleich für die innenpolitische Radikalisierung, die das Ende der Weimarer Republik und den Aufstieg des Nationalsozialismus beschleunigte.

Quellen:

- Sellen, Albrecht: Geschichte 2 kurz&klar. Donauwörth 1997. S. 100f.

- Wikipedia